尽管CaM在细胞信号传导中扮演着核心角色,但捕捉单分子CaM的瞬时构象变化,尤其其C末端结构域的变化,目前仍是挑战。针对这一挑战,南京大学陈子轩副教授研究团队开发了一种超快速的机械响应策略,该策略利用高速旋转的纳米陀螺(NSTs)作为纳米探针,直接追踪单个钙调蛋白分子的构象变化动力学。

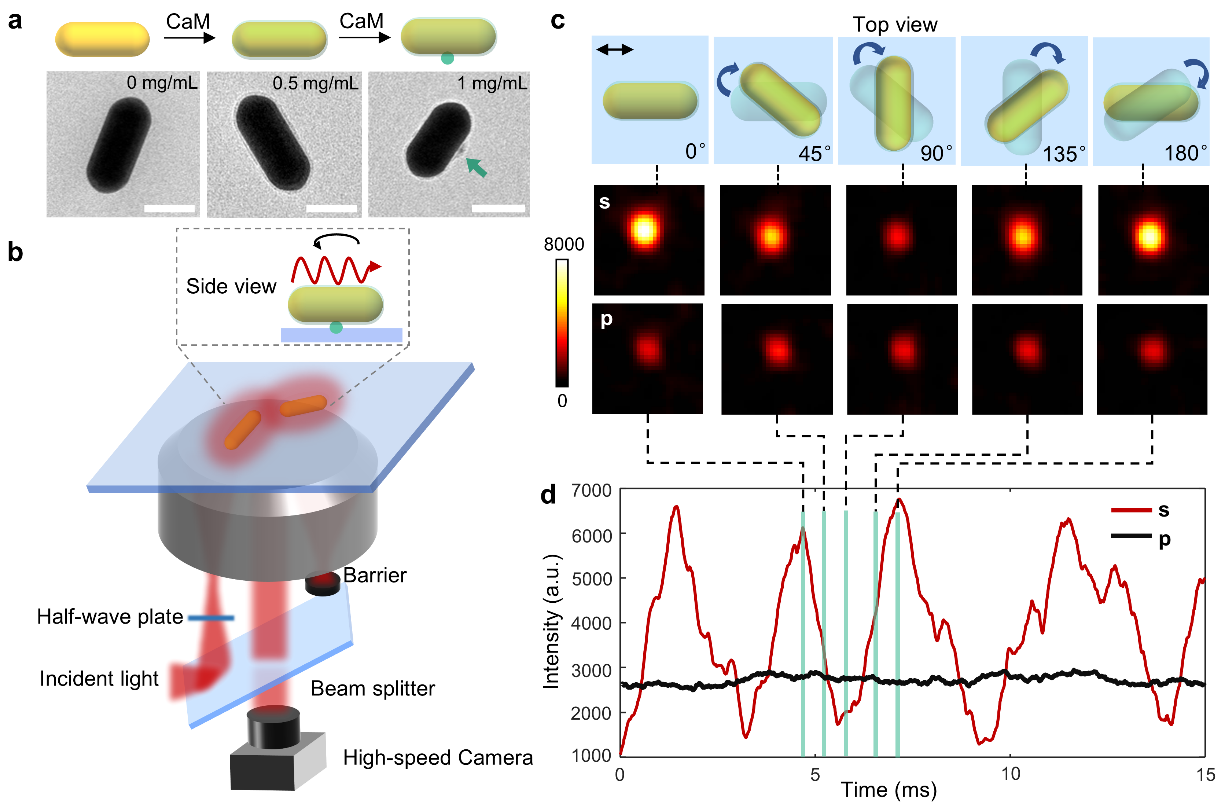

如图1,通过控制CaM和金棒孵育的浓度在金纳米棒上设计了一个单分子CaM凸起。在溶剂分子热运动的驱动下,纳米陀螺围绕固定在基底上的单分子凸起进行高速旋转。利用高速相机可对NSTs的高速旋转进行动态追踪。

图1:NSTs的高速旋转示意图

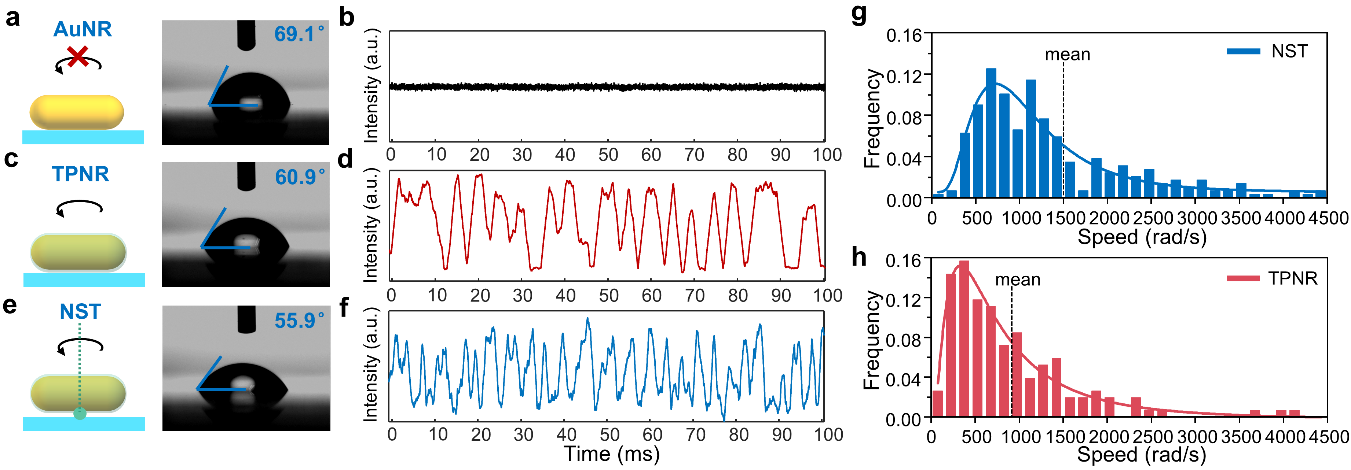

金棒的转速主要由界面的疏水作用决定。裸金棒(AuNRs),扁平CaM修饰的金棒(TPNRs)和含有CaM凸起的NSTs由于亲疏水性的差别,在疏水基底上旋转的速度不同(图2)。其中,AuNRs无法旋转,TPNRs低速旋转,NSTs则进行高速旋转,且单颗粒旋转速度的分布符合对数正态分布。

图2:AuNRs,TPNRs和NSTs的转速差异比较

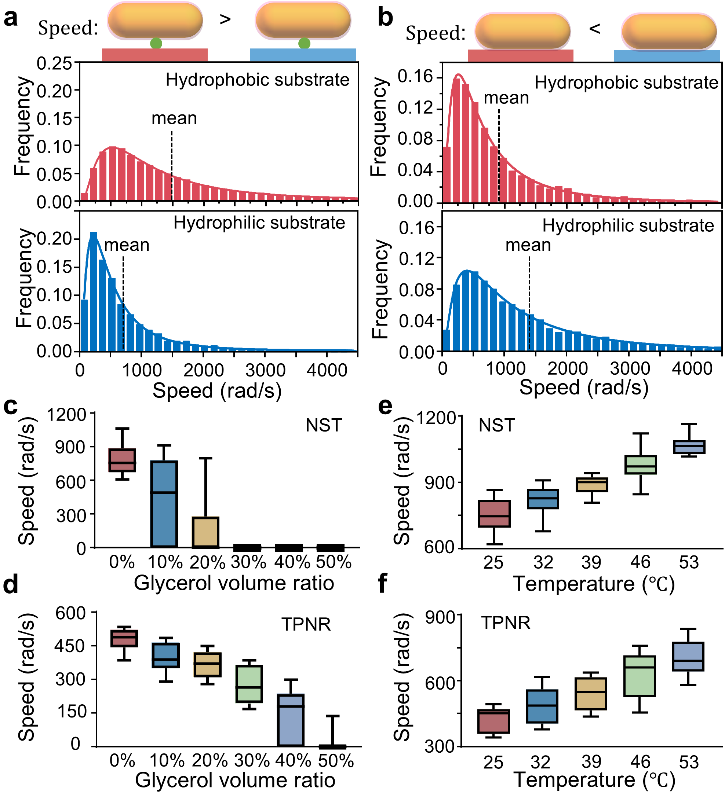

作者对影响NSTs高速旋转的各个因素进行了研究(图3),包括有无单分子凸起,基底的亲疏水性,溶液的粘度,温度。

图3:影响NSTs高速旋转的各个因素

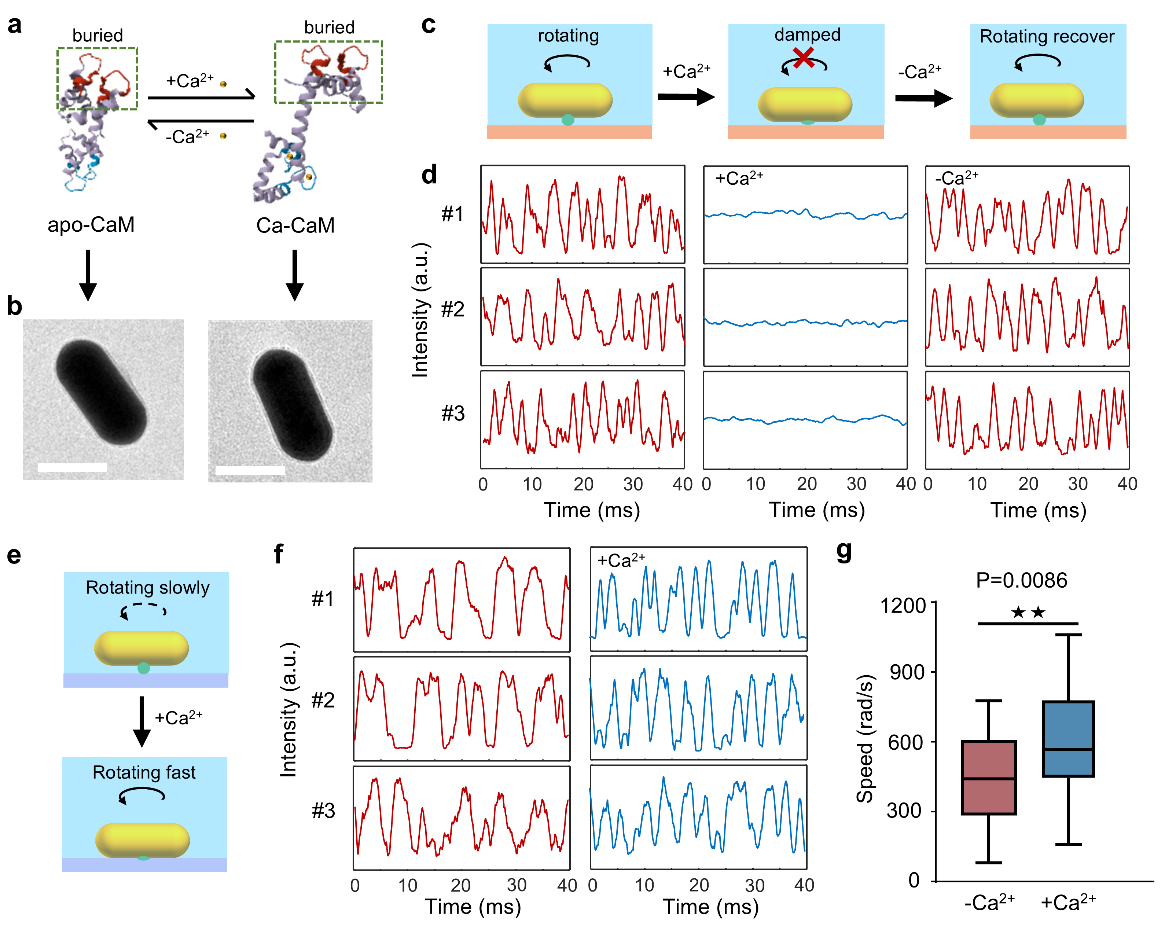

分子对接模拟表明,金棒上的单分子CaM的N端为接触位点,C端暴露在外发生构象变化。由于CaM在无钙状态(apo-CaM)和钙结合状态(Ca-CaM)下具有不同的亲水和疏水特性,在疏水基底上,加入Ca2+后NSTs由于变得疏水就停止了旋转,去除Ca2+后又恢复了旋转(图4)。将疏水基底更换为亲水基底,加入Ca2+后NSTs转速上升,进一步证实了钙调蛋白发生了构象变化。

图4:单分子CaM可逆构象变化的探测

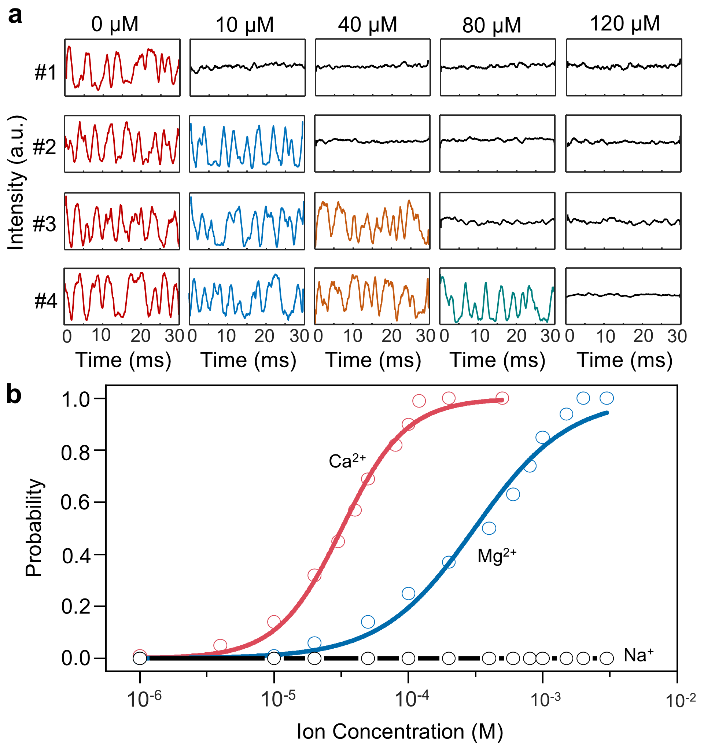

研究表明,不同的单分子CaM对Ca2+的亲和力具有差异,表现为在不同的Ca2+浓度下,CaM发生构象变化的概率不同(图5)。Mg2+对CaM的亲和力要远小于Ca2+,Na+对CaM没有亲和力。通过Hill方程,作者计算了Ca2+和Mg2+下CaM的解离系数(Ca2+: 32µM,Mg2+:311µM)和Hill系数(Ca2+: 1.81,Mg2+:1.25)。

图5:单分子CaM对离子浓度的响应

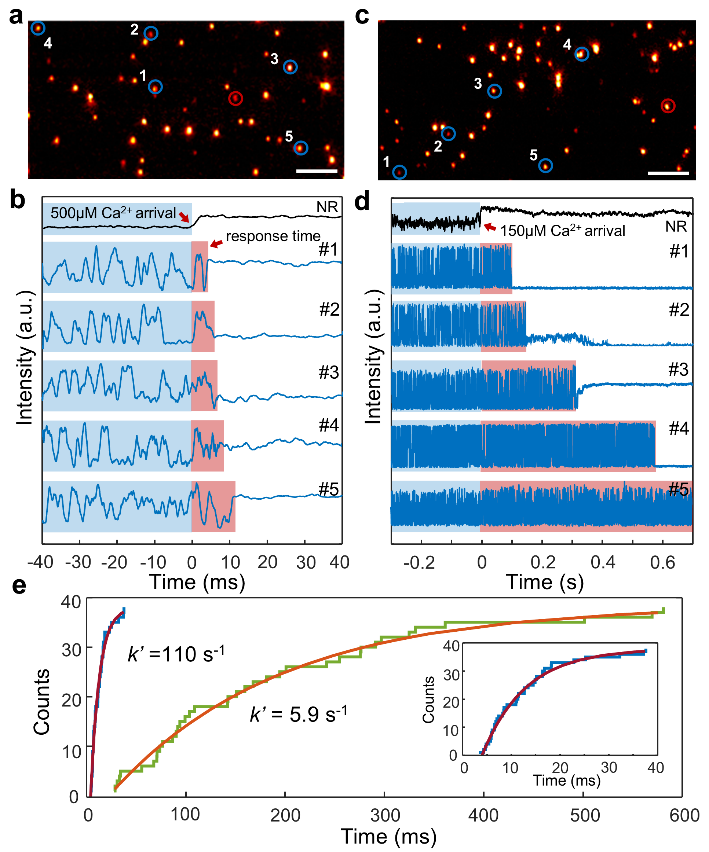

最后,作者利用高速旋转的NSTs解析了CaM的C端构象变化的动力学(图6)。结果表明,Ca2+浓度的变化会引起Ca2+和CaM反应时间的变化,Ca2+浓度越高,反应时间越短。通过反应方程的计算,表明一个单分子CaM伴随着协同计量数为2.43个Ca2+参与反应,证实了Ca2+N端埋藏在内部,而C端暴露在外发生构象变化。

图6:Ca2+协同诱导的单分子CaM构象变化动力学

总结

作者引入了高速旋转的NSTs作为一种无标记探针,用于监测单个CaM的构象变化动力学。NST的旋转运动由随机热力驱动,当Ca2+结合时,CaM发生可逆构象转换,CaM和基底的疏水相互作用抑制了NST的旋转。动力学分析揭示了1.81的Hill系数和2.43的Ca2+结合化学计量比,为CaM C末端结构域协同结合两个Ca2+离子提供了定量证据。纳米陀螺作为一个有效探针平台,可用于以毫秒级分辨率探测蛋白质-配体相互作用及单分子构象转变的研究。该方法在研究离子调控的信号通路以及与细胞生理学和神经科学相关的动态蛋白质功能方面具有广泛的应用前景。

该研究相关论文发表在Journal of the American Chemical Society上,第一作者为南京大学博士生刘瑞和博士后唐卓栋,南京大学陈子轩副教授为独立通讯作者。研究得到国家自然科学基金等项目资助。

研究团队简介

陈子轩,南京大学化学化工学院副教授,博士生导师,基金委优秀青年科学基金获得者。2015年博士毕业于南京大学化学化工学院,2016年起在南京大学工作,任副研究员,2021年起任副教授。主要研究方向为:1)光学显微仪器的研制;2)单细胞、单分子、单颗粒传感;3)纳米电分析化学。在Nat. Commun.、Sci. Adv.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.等期刊上发表SCI论文40余篇,主持了国家优秀青年基金、面上项目等科研项目。

朱俊杰,南京大学教授,博士生导师,研究生院副院长,国家杰青,英国皇家化学会会士。1984年在南京大学获学士学位,1993年在南京大学获博士学位,1998-1999年在以色列巴伊兰大学从事博士后研究。朱俊杰教授主要研究内容涉及生物纳米电化学、纳米与生物成像、纳米材料的生物应用等。近年来,在基于纳米探针的光学显微成像技术开发、面向肿瘤的纳米诊疗系统的构建以及基于纳米材料的新型生物燃料电池研究等方面取得了一系列创新性成果。

课题组网站:https://hysz.nju.edu.cn/jjzhu_cn/main.psp

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn