为坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,加快实施人才强国战略,培养造就德才兼备的高素质人才,中国化工学会于2018年开始会士评选工作,以表彰在化工科学技术领域方面做出重大、创造性的贡献和成就的会员。截至目前,学会已完成六届评审,评选出会士89名。为弘扬科学家精神、充分发挥中国化工学会会士在会员中的表率作用,中国化工学会在官方网站、微信公众号上开设“会士风采”栏目,邀请部分会士作为首批宣传对象展示风采,并以科普的形式,用通俗易懂的语言介绍其研究领域,向公众宣传普及化工知识、展示化工在科技强国中所做的贡献。敬请关注!

中国化工学会会士风采:宗保宁

一、 宗保宁个人简历

1985年本科毕业于北京大学,1991年在石科院获得博士学位。1991年至今在石科院工作(1995年至1996年在德国科学院做博士后)。目前担任中石化首席专家、全国重点实验室主任。历经30余年,带领团队构建了中国独有的绿色己内酰胺工程,包括:非晶态镍与磁稳定床集成用于己内酰胺加氢精制;环己酮氨氧化与浆态床膜分离集成生产环己酮肟;本质安全性高的浆态床双氧水生产技术;环己烯酯化加氢与催化蒸馏集成生产环己酮技术。绿色己内酰胺工程2023年建成全球最大技术最先进的60万吨/年生产装置,使我国基本依赖进口成为世界第一生产大国,全球市场占有率超过60%、达到650万吨/年。获国家技术发明一等奖、中国青年科学家奖、何梁何利科技进步奖和首届全国创新争先奖。

二、研究领域介绍

己内酰胺是第二大合成纤维和工程塑料聚酰胺-6(尼龙-6)的聚合单体,与人民日常生活密切相关。在所有化学品中,己内酰胺的生产工艺最复杂,涉及加氢、氧化、肟化和重排等多种反应,还使用有毒有害的溶剂和催化剂,产品对杂质的要求也十分严苛,生产过程中原子利用率不足60%。三十年前我国己内酰胺基本依赖进口。我国引进己内酰胺生产技术建设了投资105亿人民币的3套5万吨/年生产装置。因投资大、生产成本高、废物排放量大、产品质量达不到许多客户的要求,每年亏损超过15亿人民币。

为解决人民“穿好衣”的难题、面向国家对化纤单体的需求,针对引进装置存在的问题,1995年闵恩泽院士提出科技开发项目、组织产学研联合攻关,并在石油化工科学研究院组建了以宗保宁为首的研发团队;2000年曹湘洪院士组织中石化两个企业为实现扭亏脱困积极进行己内酰胺新技术的工业示范和工业应用。绿色己内酰胺工程包括四项技术突破:1、闵恩泽先生指导、宗保宁负责开发的非晶态镍与磁稳定床集成用于己内酰胺加氢精制技术2005年成功工业化,使己内酰胺质量由工业级提升到满足高速纺织的优级品。2、闵恩泽先生主持、舒兴田院士负责催化材料、徐南平院士负责膜分离、吴巍负责反应工艺,开发的环己酮氨氧化与浆态床膜分离集成生产环己酮肟技术2008年成功工业化,使六步反应工艺简化为一步反应工艺,而且氮原子利用率由不足60%提高到95%。3、2019年开发成功本质安全性高的浆态床双氧水生产技术,支撑了应急管理部颁布淘汰落后技术的法规,实现了我国双氧水产业的升级换代和高速发展。4、2022年开发成功环己烯酯化加氢与催化蒸馏集成生产环己酮技术,使碳原子利用率由不足80%提高到95%以上。

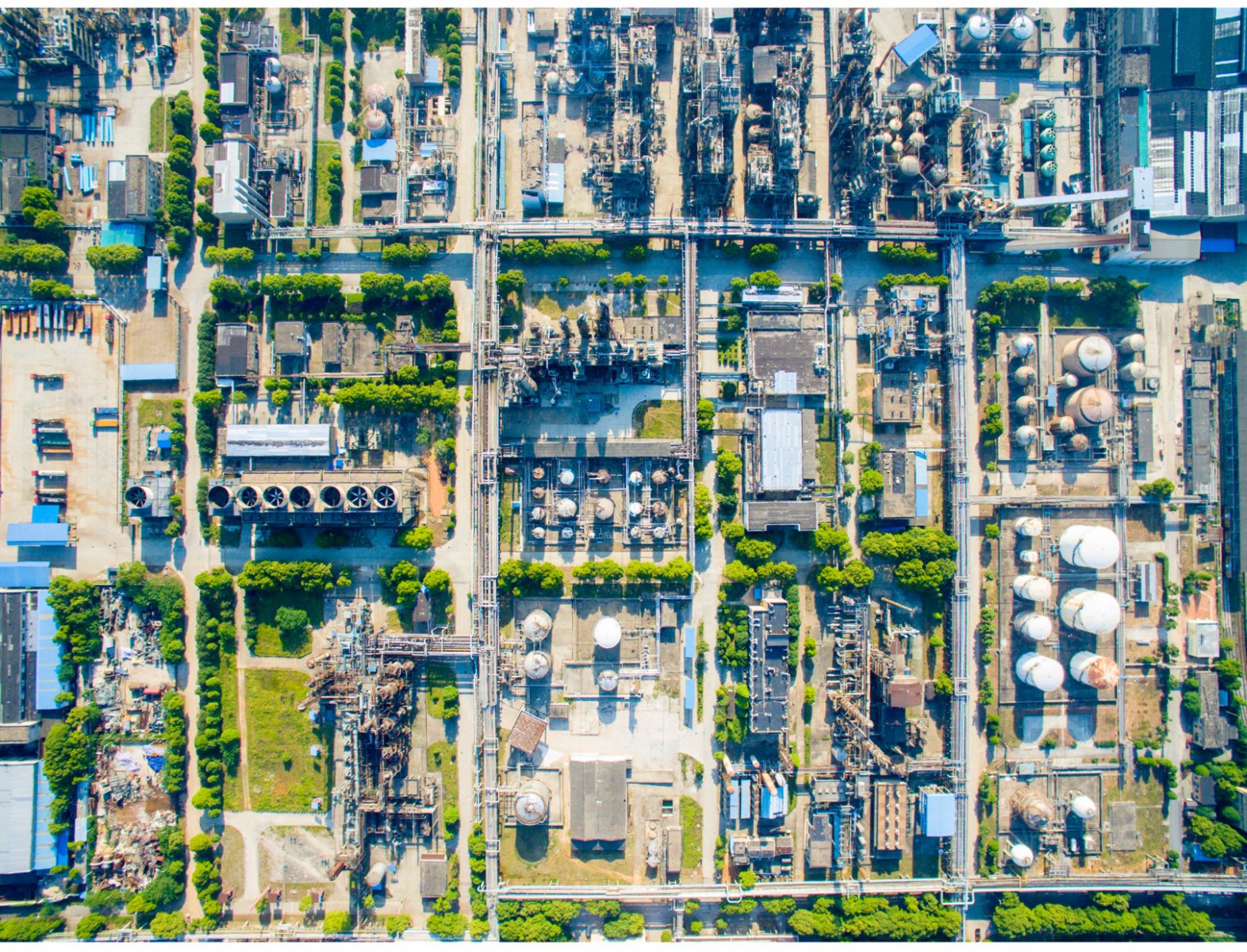

历经三十余年,在闵恩泽、曹湘洪和舒兴田三位院士指导下,宗保宁带领团队构建了中国独有的绿色己内酰胺工程,并于2023年建成的全球最大、技术最先进的60万吨/年己内酰胺生产装置。绿色己内酰胺工程与引进技术相比,原子利用率由60%提高到95%以上、三废排放下降90%、生产成本下降60%。绿色己内酰胺工程使我国基本依赖进口成为世界第一生产大国,全球市场占有率超过60%、达到650万吨/年。绿色己内酰胺技术形成了800亿人民币的新产业,并带动了5000亿人民币的下游产业,满足了人民“穿好衣”的需求,对我国经济和社会的发展做出了贡献。

图1、六十万吨/年绿色己内酰胺工程

图2、石科院己内酰胺研发团队

图3、引进的五万吨/年己内酰胺生产装置

三、事迹和故事分享

“很高兴在咱们企业生产一线见到科学家,你们辛苦了!”2024年1月3日,中石化集团公司党组书记、董事长马永生在湖南石化调研期间,深入年产60万吨己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目现场。在这里,马永生与宗保宁握着手,交谈起来。

宗保宁是中国石化集团公司首席专家、石油化工分子转化与反应工程全国重点实验室主任,为了保证湖南石化己内酰胺项目顺利建成投产,他带着石科院30名专家组成的开车团队驻守现场40余天。

走进宗保宁在石科院的办公室,映入眼帘的是一摞摞书籍和资料纸堆,几乎顶到天花板。“书山”中,宗保宁坐在一把颇有年头的木椅子上,埋头专心批改论文。

“ 这‘老伙计’是30多年前刚参加工作时分配给我的,坐习惯了,一直舍不得换。”这位集团公司首席专家抚摸着磨得发亮的椅背说,“基础研究正像坐冷板凳,几十年都得坐得稳、坐得住,才能成大事。”

多年来,宗保宁聚焦服务国家重大战略需求和支撑集团公司高质量发展需要,潜心钻研己内酰胺绿色生产成套新技术,推动我国石化产业技术不断升级革新。

国家技术发明奖一等奖、中国青年科学家奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、首届全国创新争先奖、中国石化科技创新功勋奖……纵使荣誉加身,宗保宁心里却不会起太多波澜,因为他的心里早已填满对科研的热爱和专注。

“科学研究只有搬下高阁,为实践服务,才能真正实现其价值”

“科学研究只有搬下高阁,为实践服务,才能真正实现其价值!”宗保宁是这样说的,也是这样做的。2023年12月15日,湖南石化年产60万吨己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目全线顺利贯通,一次性开车成功,标志着全球单套产能最大、技术领先的己内酰胺生产研发基地建成投产。该项目不但为破解“化工围江”交上合格答卷,而且产能翻倍,排污和综合能耗大幅降低,实现传统石化产业向高端化、智能化、绿色化、一体化转型升级。“整个项目有几千台泵、上万个阀门,只要一台设备不过关、一个流程打不通,装置就开不起来。”宗保宁带领开车团队一直盯在现场,为项目顺利投产保驾护航。

亮眼成绩的背后,离不开中国石化具有自主知识产权的新一代己内酰胺绿色生产成套技术,更离不开以宗保宁为代表的己内酰胺人30余年的呕心沥血。20世纪80年代,我国尼龙还全部依赖进口。“当时人们哪里穿得起衬衫呢?都买个假领凑合。”宗保宁感慨地说。尼龙是重要的服装面料原料,己内酰胺则是尼龙的重要原料。彼时国家花费上百亿元从国外引进了3套年产5万吨己内酰胺生产装置,但规模小、产量低,生产成本更是高到令人咋舌,一度陷入连年亏损的窘境。“每年光是运转设备就亏损得严重!”宗保宁说。为此,石科院等单位联合国内高校,组建挖潜增效技术服务团队,开展己内酰胺生产技术攻关。在闵恩泽院士领衔下,石科院研发团队肩负着信任和期望,开发成功绿色己内酰胺生产技术。

己内酰胺是生产尼龙-6合成纤维和工程塑料的单体,通过聚合反应等过程加工后可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜、齿轮、轴承、涂料、管材、医疗器械、电气、绝缘材料等种类繁多的工业产品,其产品广泛应用于纺织、电子、汽车、航天航空等新材料领域,是关乎国计民生的重要大宗化工品。同时,己内酰胺也是生产流程最长、工艺最复杂、质量要求最严格、生产难度最高的基础化学品。

在过去70年里,己内酰胺生产技术被国外垄断,我国的己内酰胺大量依靠进口,自给率不足30%,导致即使是国内生产的“土”布,追根究底也是用的“洋”原料,成为了制约人民“穿好衣”需求的“卡脖子”技术。

在宗保宁等科研人员的努力下,石科院、湖南石化(原巴陵石化)实现了新反应途径、新催化材料和新反应工程的集成创新,成功开发出包含以下六项核心技术的己内酰胺绿色生产成套新技术:

一是环己酮氨肟化新反应途径、空心钛硅分子筛新催化材料和反应-膜分离新反应工程,使装置投资减少70%、氮原子利用率从不足60%提升至90%以上、废气排放量下降99%。二是非晶态合金催化剂与磁稳定床集成的己内酰胺加氢精制新技术,使催化剂消耗下降70%,微量杂质高效脱除,产品质量大幅提升。三是环己酮肟多级重排技术和硫酸铵中和结晶集成技术,使副产硫酸铵数量减少20%。四是高硅分子筛与移动床集成的环己酮肟气相重排新技术,无副产硫酸铵,每年减少100万吨碳排放。五是为提高碳原子利用率,发展环己烯酯化加氢制环己酮新技术,世界首创环己酮绿色生产新反应途径,使碳原子利用率从不足80%提升至95%以上、废渣废液减少90%。六是开发了浆态床过氧化氢生产技术,建成国内首套工业装置,使生产效率提高40%、能耗降低20%、废水排放量减少70%。

基于上述六项核心技术,己内酰胺生产过程中的原子利用率显著提高,实现了传统产业的跨越式技术进步,达到国际领先水平。成套生产技术获授权国内外发明专利200余件,先后获国家技术发明一等奖、国家科学技术进步二等奖、中国专利金奖、中国工业大奖。

己内酰胺绿色生产成套新技术先后在巴陵石化、石家庄炼化、浙江巴陵恒逸等企业进行工业应用,使我国从己内酰胺全部依赖进口一跃成为了世界第一生产大国,自给率从不足15%一路上升至94%,为我国及世界范围内己内酰胺的技术进步和产业发展做出了重要贡献。

创新之路步履不停,宗保宁及团队坚信己内酰胺反应过程可以进一步优化。新环己酮、过氧化氢项目……翻过一座座科研高山后,还有更广袤的天地等待探索。

2010年,在宗保宁牵头组织下,石科院科研团队完成环己烯酯化加氢制环己酮技术实验室研究。随后,与湖南石化科研团队合作,前后历时8年完成中试、工艺包编制、详细设计、工程设计、本质安全研究,再用3年建设工业生产装置,终于在2023年底顺利实现一次开车成功,为全球单套产能最大、技术领先的己内酰胺生产研发基地建设画上圆满的句号。

这一技术不仅是中国石化“十条龙”科技攻关项目,更属全球首创,颠覆了传统的环己烷氧化制环己酮工艺技术路线,采用全新的反应原理,大幅提高碳原子和氮原子利用率,为国内己内酰胺产业链转型升级提供了重要技术支撑。

生产己内酰胺过程中需要大量双氧水,我国双氧水制备技术长期受制于人。石科院与企业深度合作,通过产销学研用一体化攻关,宗保宁及团队用20年时间成功研发浆态床蒽醌法制双氧水技术,实现双氧水装置本质安全生产。

“有一次,湖南石化双氧水装置员工对我说,你们研发的技术太好了,操作简单又安全可靠。听到这句话,我觉得一切付出都是值得的。”被问及多年科研是否辛苦,宗保宁连连摇头,只是面露遗憾地说,“就是双氧水装置块头太大了,安装起吊都很麻烦。归根结底是我们科研做得还不够完善啊!”

数十载岁月悠悠,创新之花在湘水边绽放,见证着宗保宁及其团队数十年辛勤耕耘。他们将对科研的执着刻在一线装置里,把论文写在祖国大地上,用一项项科研成果实现无数普通百姓的梦想

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn