ChemSocRev (Chemical Society Reviews) 是英国皇家化学会出版的一本顶尖期刊,发表高影响力、高权威性和高可读性的综述论文。从 1947 年创办的前身 Quarterly Review of the Chemical Society 算起,ChemSocRev 在这 70 多年里发表了许多影响深远的综述论文,已经成长为化学科学领域最具影响力和认可度的期刊之一,同时在所有科技期刊中也长期稳居各种影响力指标排名的前列。

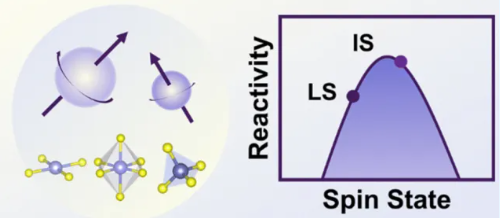

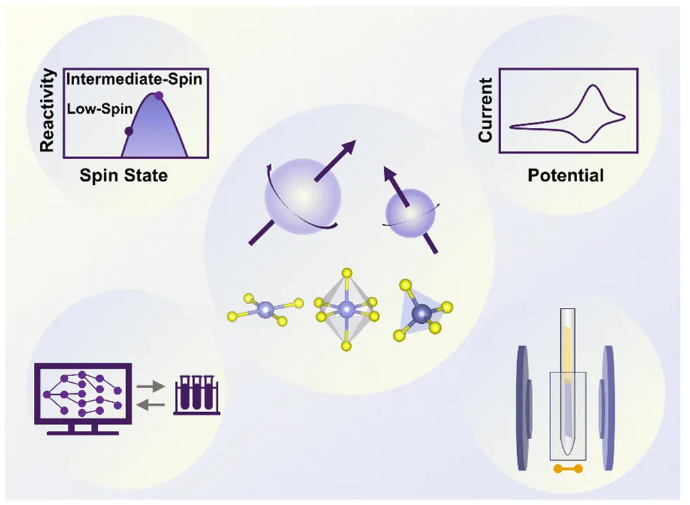

相较于全文性综述,ChemSocRev 独特的教学性综述 (Tutorial Review) 同样重要,这是因为教学性综述的要求是让其它领域的研究人员和新入行的研究生们也能读懂,从而成为他们了解某个新领域的宝贵入门指引。为方便读者,每一篇教学性综述还会列出若干条学习重点。了解活性位点的电子结构对于设计高效催化剂至关重要,其中金属中心的自旋状态(d 电子自旋构型)近年来备受关注。在本篇综述中,来自新加坡南洋理工大学的徐梽川院士团队全面解析了电催化剂中金属中心的自旋态及其在电催化中的作用。

作为一篇教学综述,文章从自旋状态的基础知识开始,包括经典理论、自旋态高低的区别,以及影响自旋态的内在因素。然后介绍了常用的表征技术和理论模拟方法,例如 XAS、ESR/EPR、穆谱和 DFT 计算等。接下来归纳了在各类反应中调控金属中心自旋状态在最新文献中的实例。最后,讨论了与自旋状态研究相关的挑战和潜在影响。

Spin states of metal centers in electrocatalysis

Yuwei Zhang (张羽葳), Qian Wu (吴倩), Justin Zhu Yeow Seow, Yingjie Jia, Xiao Ren* (任肖, 北京大学) and Zhichuan J. Xu* (徐梽川, 南洋理工大学)

Chem. Soc. Rev., 2024原文链接:https://doi.org/10.1039/D3CS00913K

Key Learning Points 学习要点

张羽葳

南洋理工大学

新加坡南洋理工大学材料科学与工程学院徐梽川教授课题组博士研究生。研究方向为清洁能源转化的电催化剂的设计。

吴倩

南洋理工大学

博士毕业于山东大学。目前在南洋理工大学担任博士后研究员,合作导师为徐梽川教授。主要研究方向为电催化活性的内在机理的探索,和设计用于清洁能源转化的高效电催化剂。

徐梽川

南洋理工大学

南洋理工大学材料科学与工程学院校长讲席教授,新加坡工程院院士。现任南洋理工大学海洋能源与可持续发展卓越中心 (MESD) 和先进催化科学技术中心主任。主要研究方向为催化和相关材料领域。

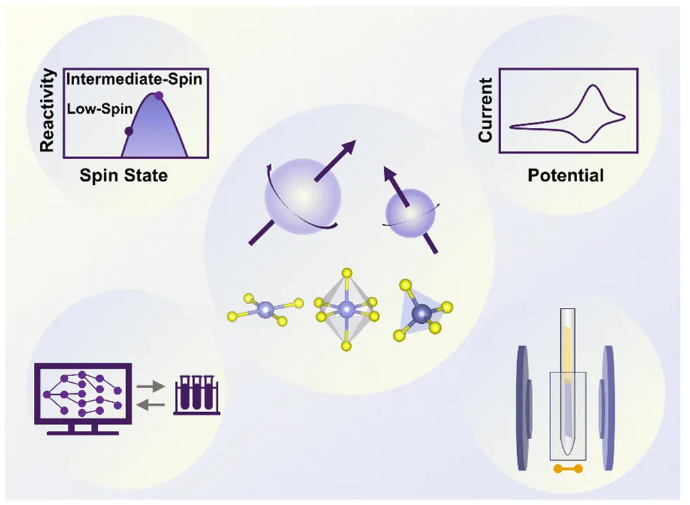

当前能源供应严重依赖化石燃料燃烧,导致大量温室气体排放,威胁全球生态系统。并且化石燃料也是塑料、橡胶、润滑剂等增值化学品的重要原料。因此,通过能源多样化寻找减少社会对化石燃料整体依赖的方法对于确保可持续增长至关重要。电催化反应涉及许多可再生能源转换和储存过程。多样的元素组成和不同分子结构是高效电催化剂设计面临的主要挑战。为了克服这些挑战,从本质上研究电催化剂的性质对于理解催化行有着重要意义。目前人们在揭示电催化剂的电子结构与电催化性能的关系、电催化剂表面与反应物之间的相互作用上都倾注了大量心血。其中,反应物分子轨道与催化剂表面原子电子轨道间的相互作用尤其受到关注。解释电子结构和催化性能关系的 Hammer 和 Norskov 的 d 带中心理论和邵阳的 eg 电子占据理论的提出,证明了在电子水平上理解电催化的必要性,并吸引研究人员从更加基础的角度深入探索。 近十年来,催化剂中 3d 过渡金属中心的自旋态引起了不少关注。作为电子层面的调控因子,自旋态在基于 Cr、Mn、Fe、Co、Ni 等金属的电催化剂中发挥着重要作用,涉及析氧反应 (OER)、氧还原反应 (ORR)、氢析出反应 (HER)、二氧化碳还原反应 (CO₂RR)、氮还原反应 (NRR)、硝酸盐还原反应 (NO₃−RR) 和尿素氧化反应 (UOR)。中心金属中的自旋态反映了金属位点与中间体相互作用的能力,揭示了电催化的性能。 本篇综述可以作为教程方便电催化相关研究者自学金属中心自旋态发挥的重要作用,深入浅出地介绍了自旋态的起源、表征方法、应用和前景。首先用三个经典理论介绍自旋态的性质,包括晶体场理论 (CFT)、分子轨道理论 (MOT) 和配体场理论 (LFT)。接着,介绍了通过实验技术和理论模拟表征自旋态的方法,并讨论了每种方法的优势。随后,列举实例分析了自旋态在电催化反应中的具体作用,包括上面提到的一系列反应。最后,分析了自旋态相关电催化面临的挑战和机遇。

本文为研究人员提供一个深入了解自旋态在电催化中作用的全局视野,希望电催化领域的专家学者都能在研究中考虑到自旋态的影响。

- 原文图 1. 中心金属自旋态的理论、实验、模拟和表征

Basic principles

基本理论

自旋态图解:(a) 五个 d 轨道 (b) 晶体场理论的d轨道晶体场分裂 (c) 研究中报道元素的自旋态

Molecular orbital theory (MOT), crystal field theory (CFT), and ligand field theory (LFT)分子轨道理论(MOT)、晶体场理论(CFT)和配体场理论(LFT)

Low spin, intermediate spin, and high spin低自旋、中自旋和高自旋

Intrinsic factors affecting the spin states

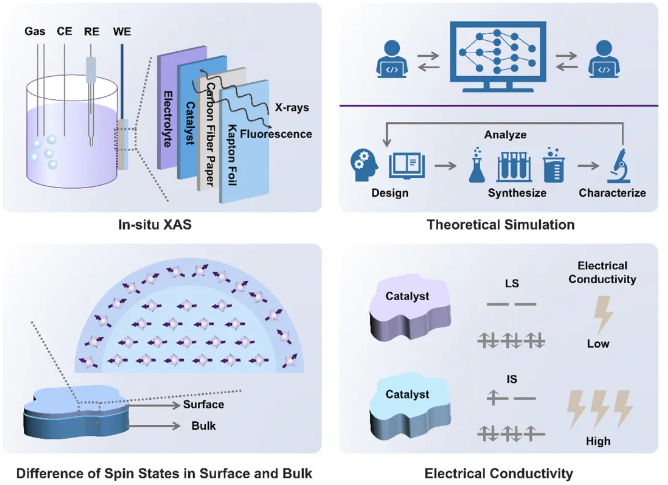

X-Ray absorption spectroscopy (XAS)

Electron spin resonance (ESR) spectroscopyTemperature-dependent magnetizationModeling and calculations

- Examples of spin state studies in electrocatalysis

电催化中自旋态研究案例

Oxygen evolution reaction

Oxygen reduction reaction其他反应

Distinguish the spin state of central metals in the active phase/surface from the bulk of electrocatalysts区分活性相/表面中心金属的自旋态与电催化剂主体的自旋态Tracking of spin state evolution at active sites during electrocatalysis

Inclusion of the spin state in predictive theoretical calculations在理论预测中纳入自旋态

Difference between the spin states in bulk and surface phases本体相和表面相中自旋态的差异

Increase in electrical conductivity of catalysts due to changes in the spin statesRelationship between working conditions, spin state, and electrocatalysis工况条件、自旋态和电催化之间的关系