背景介绍

目前,全球塑料产量已超过90亿吨,其中超过70亿吨被遗弃或填埋,成为混杂废弃物,对生态系统造成了严重危害。废弃塑料的回收不仅对环境修复至关重要,还对新兴产业的发展具有重大意义。然而,现有技术难以直接回收污染严重的混杂废塑料,通常需要进行分拣、清洗等预处理,而这些预处理过程往往面临高成本、长周期、高能耗等一系列问题,且通常会导致低质量的聚合物。与传统回收方式相比,废弃塑料的升级再造为其管理和增值利用带来了新的希望。然而,现有的升级再造方法仍存在高能耗、使用贵金属催化剂、高压(2-6MPa)以及催化剂稳定性差(通常≤5轮循环)等问题,尤其是在处理高杂质含量的填埋混杂废塑料时,尚未能够实现直接升级回收。因此,如何在经济、低能耗的条件下高效地利用未经分离处理的混杂废塑料,已成为解决全球白色污染的关键难题,且引起了科学界的广泛关注。

微波辅助催化技术在介观尺度和分子层面上,通过诱导催化剂“选择性”生热,能够有效提高催化中心的温度并突破反应平衡转化率,从而在温和的反应条件下促进聚烯烃废塑料的解聚反应。微波的“选择性”加热优势显著增强了催化剂的活化效率,强化了界面催化反应过程,使得聚烯烃废塑料能够在较低能耗的条件下选择性地转化为高附加值的化学品。马望京、肖天存和唐军旺院士团队在过去几年里,利用微波辅助催化策略来调控催化中心温度、界面催化效率和反应动力学,实现了微波选择性催化,将聚烯烃、聚酯废塑料转化为氢气和碳纳米管(Nat Catal 3, 902–912 (2020), Chem. Eng. J, 483, 149270 (2024))、单体(CCS Chem, 5, 2818–2831 (2023))和液体油(Adv. Mater, 37, 2412539 (2025), Energy Convers. Manag, 312, 118571(2024))等附加值化学品。

全文速览

理化所马望京、牛津大学肖天存和清华大学唐军旺院士等人合作,另辟蹊径,从原子簇-氧化物的独特协同催化效应出发,耦合微波外场,首次实现了微波协同经济Zn/b-ZnO强化填埋场受污染混杂废塑料向“增值”烯烃单体和基础润滑油前驱体化学品的选择性催化转化。Zn/b-ZnO是经过初始b-ZnO原位反应重构获得的,得益于Zn原子簇优异的化学键活化能力、原子簇金属位点的增强电场以及锌团簇/氧化锌的协同催化效应。在微波辅助下,聚烯烃废塑料被Zn/b-ZnO高效活化,形成金属-烷基活性自由基中间体,促进骨架C-C的选择性断裂。同时,催化剂的高温状态和微波辐照的高频间歇性,促进了产物的快速脱附,抑制了竞争副反应发生的概率。最终,在280 °C、常压和低能耗(是传统热催化能耗的1/8)的温和条件下成功实现了混杂废塑料向烯烃单体和基础润滑油前驱体的 “选择性” 转化,催化性能优于多数贵金属催化剂。

图文解析

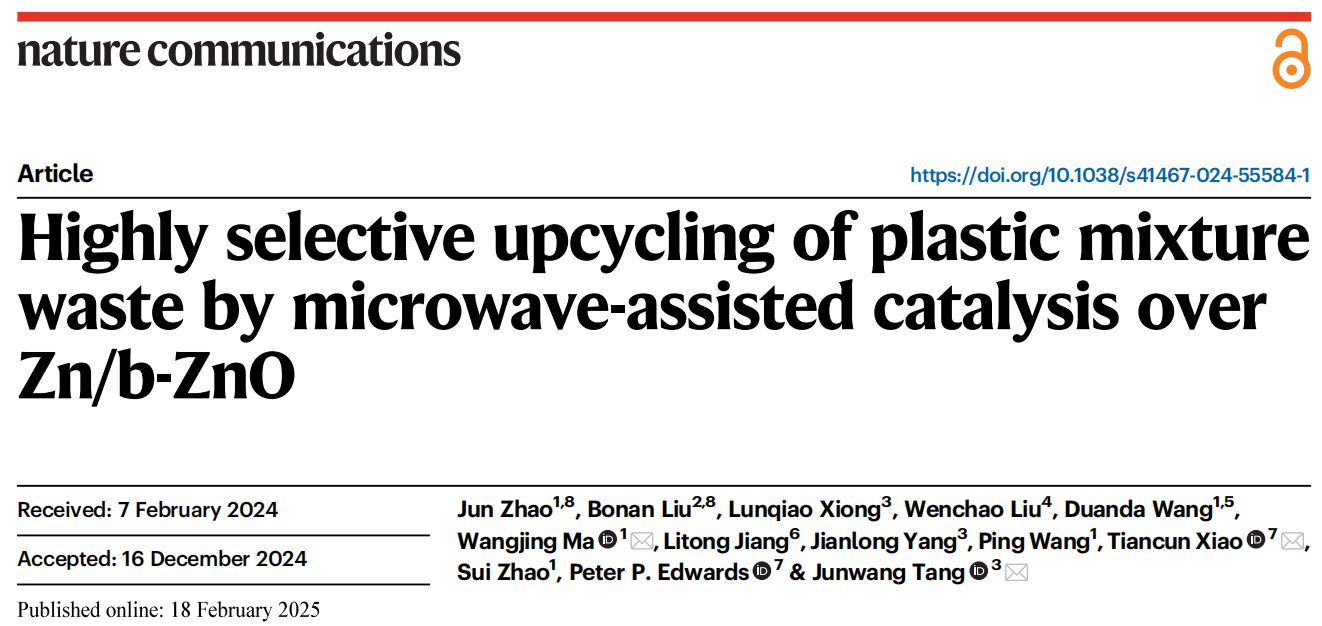

图 1. LDPE (从垃圾填埋场挖出)微波催化解聚的连续循环

在微波辐照作用下,重构得到的Zn/b-ZnO复合催化剂能够高效且稳定地将来自垃圾填埋场的农用地膜转化为以烯烃单体为主的气体和以基础润滑油为主的油品。与其他常见的塑料解聚催化剂相比,在280 °C和常压条件下,Zn/b-ZnO催化剂的每小时每克催化剂产油率高达6(g g-1 cat h-1),表现出比多数催化剂,甚至是贵金属催化剂更为优异的催化活性。这一成果展示了一种高效且节能的塑料废弃物升级回收新方法,具有重要的应用前景和实际意义。

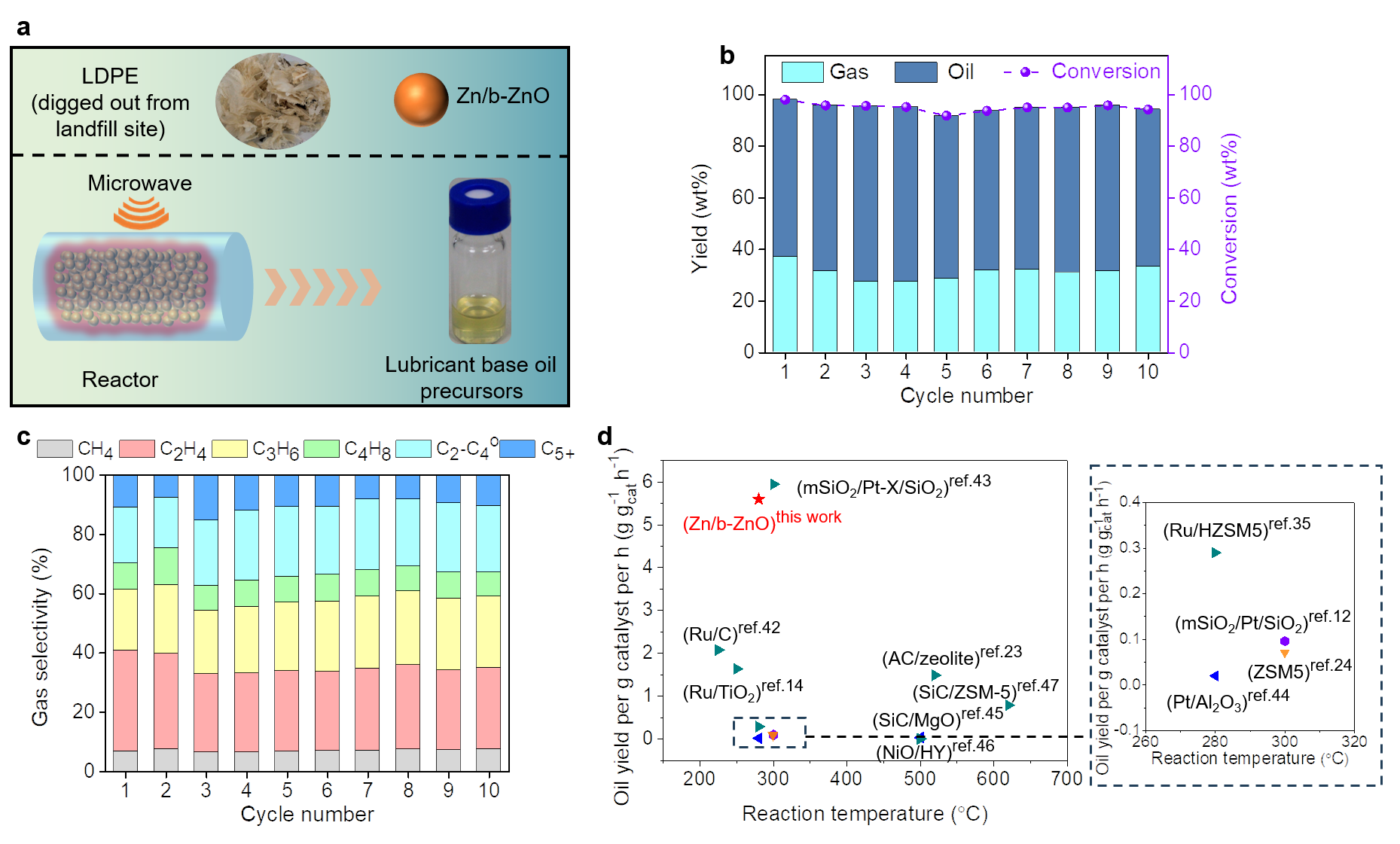

图 2. PP 和混杂废塑料(从垃圾填埋场挖出)的微波催化解聚

即便是来自垃圾填埋场的混杂废塑料,Zn/b-ZnO复合催化剂依然能够高效地将其转化为以烯烃单体为主的气体和以基础润滑油为主的油品。研究表明,初始的b-ZnO催化剂在催化过程中经历了前五轮催化循环的原位激活,逐步转化为具有更高活性和选择性的Zn/b-ZnO复合催化剂,从而提高了附加值基础润滑油前驱体的产率。经过激活后的Zn/b-ZnO复合催化剂展现出极好的稳定性,在未经过任何处理的情况下,催化剂可被重复使用超过50次,实现了250 gplastic g-1 catalyst的高塑料解聚周转数。这一结果表明,该催化剂在塑料回收与转化过程中具有显著的应用潜力。

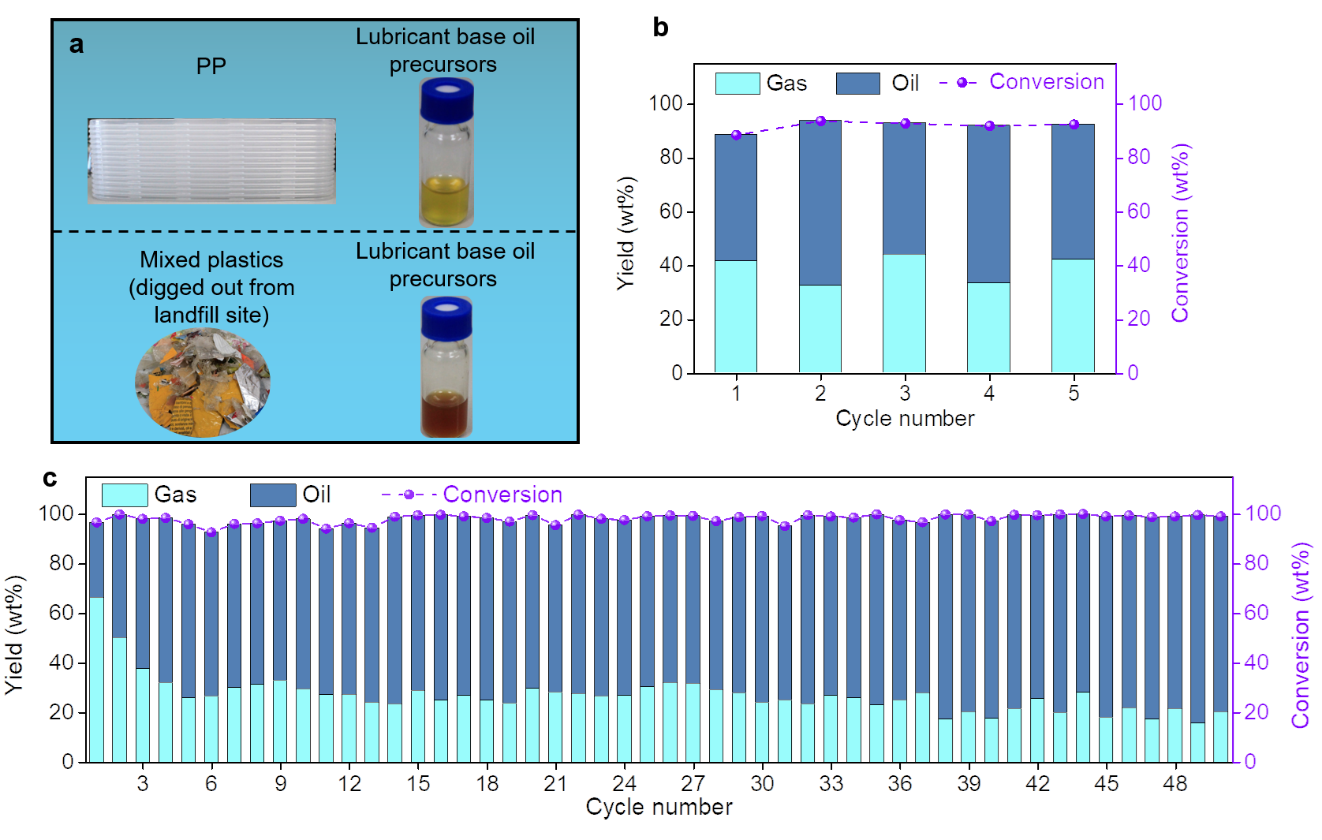

图 3. 微波催化升级回收结果和工艺能量效率

深入分析油品产物后发现,基础润滑油前驱体是主要成分,占油产品的60%-85%,具有显著的附加值。与传统热催化技术相比,微波辅助催化在温和反应条件(280 °C)和低能耗下表现出优异的催化效果,其能耗仅为传统热催化技术的1/8。这一结果充分证明了微波辅助催化在塑料升级再造中的高效性与节能优势,展现了一种具有广阔应用前景的可持续回收方法。

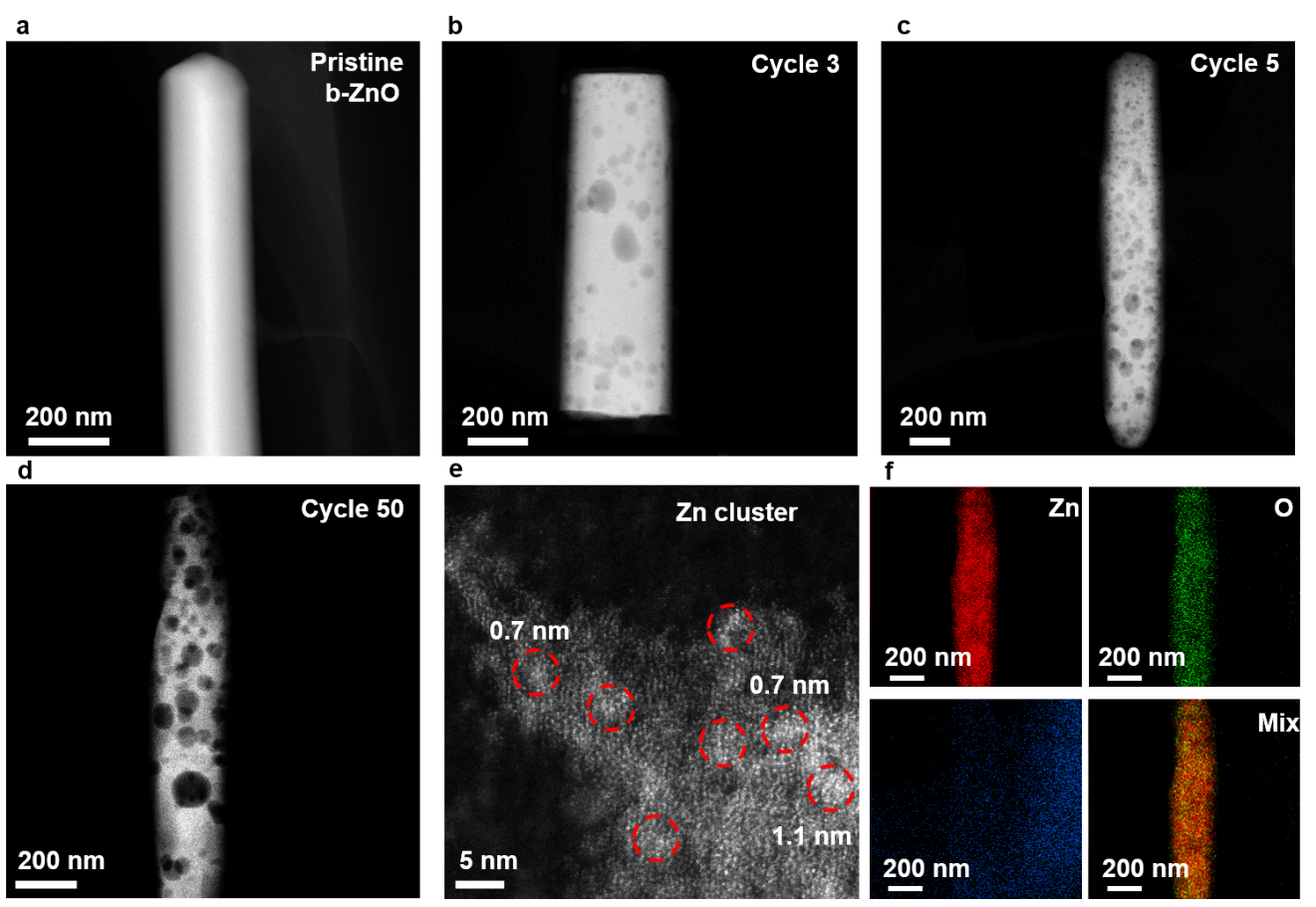

图 4.塑性解聚不同循环后所用 b-ZnO 催化剂的特性

通过对不同循环次数后b-ZnO催化剂进行全面分析与表征,发现初始表面光滑的棒状结构逐渐转变为布满刻蚀孔洞的形态,同时暴露出大量Zn团簇。这表明,b-ZnO催化剂在反应过程中经历了原位结构转化。结合XRD、XAS、XPS、TGA和H2-TPR等多种表征手段,进一步揭示了在塑料解聚过程中产生的少量氢作为还原介质,吸附在b-ZnO表面,进而诱导Zn-O键的断裂,形成低配位的Zn团簇,从而实现了b-ZnO催化剂的原位转化,最终形成了高活性且稳定的Zn/b-ZnO复合催化剂。

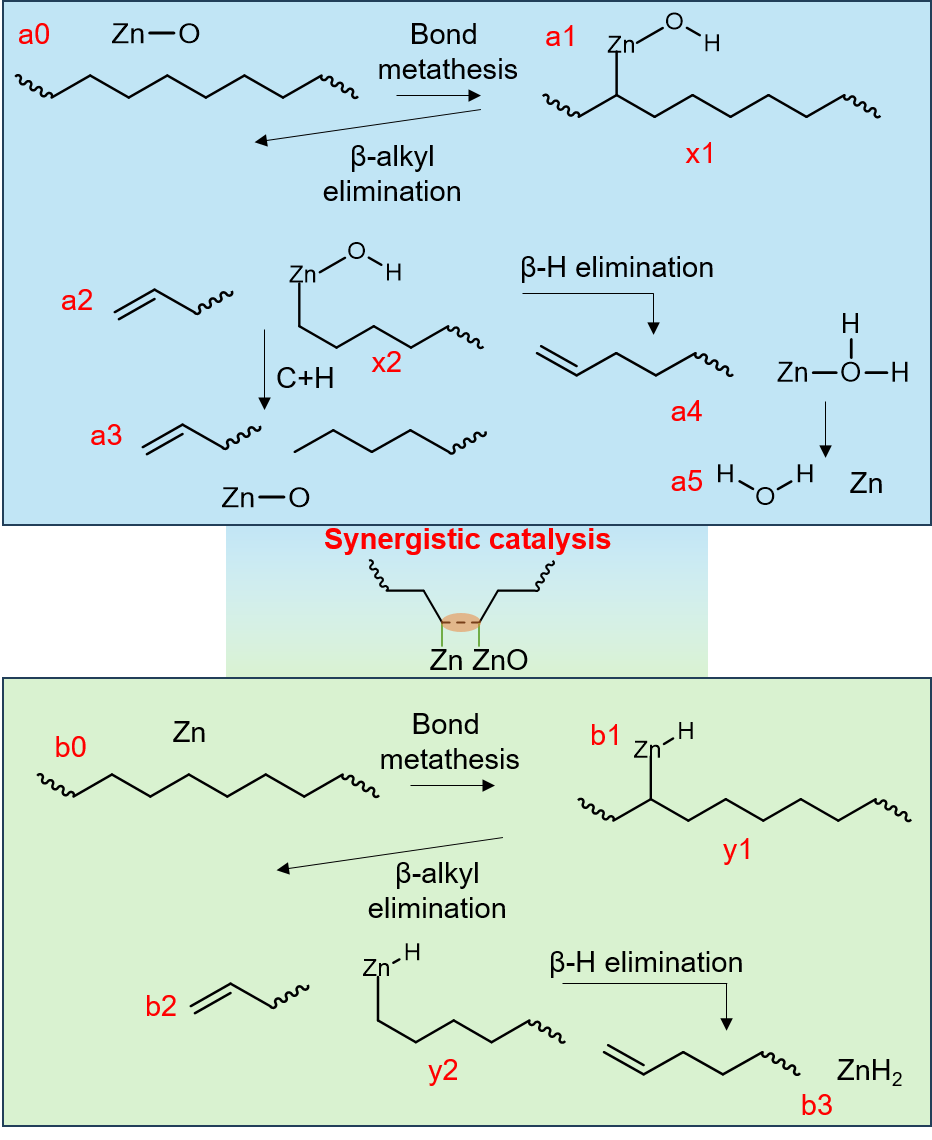

图 5. 提出的反应途径

机理研究表明,b-ZnO催化剂通过激活C-H键,形成Zn-烷基复合物,随后经历β-烷基消除、氢转移和氢消除等反应过程断裂C-C键,生成小分子化合物,并释放Zn和H2O。其中,Zn在塑料解聚过程中发挥关键作用,它通过C-H键活化形成Zn-烷基复合物,并通过β-烷基消除反应诱导C-C键的断裂。此外,微波和催化剂之间的选择性相互作用显著提升了催化界面的反应效率和产物脱附速率。最终,Zn和b-ZnO通过协同催化作用,有效促进了聚烯烃塑料的选择性解聚反应,转化为具有较高附加值的烯烃单体和基础润滑油前驱体。

总结与展望

通过近5年的不懈努力和探索,该团队实现了利用微波和催化剂的选择性相互作用,提升了催化中心温度和打破了塑料解聚热力学、动力学限制,通过微波辅助催化高效、选择性地将混杂废塑料一步催化转化为烯烃单体和基础润滑油前驱体。催化剂和解聚产物的深入分析发现,原位重构获得的Zn/b-ZnO具有优异的协同催化效益。Zn和b-ZnO协同提升了塑料中C-H键的活化效率,加速Zn-烷基复合物的形成和β-烷基消除反应。而形成的Zn团簇增强了金属位点的电磁强度,形成局域“热点”或“微等离子体”,提供充足的能量来打破C-C键并促进产物从催化上快速解吸。因此,显著提高了烯烃单体和基础润滑油前驱体的选择性和产量。因此,本工作提供了一种温和、低耗、稳健的填埋场受污染废塑料的高效、选择性“增值”利用策略,为经济、低能耗的化学回收和升级利用混杂废塑料以及传统意义上难以回收的其它高分子如农林生物质,纤维等提供了新思路。有望推动混杂塑料废弃物循环利用和“减碳降废”,有望建立城市分类垃圾、填埋场废塑料和难处理的多元复合材料的直接回收利用。同时,微波技术的电气化过程有望实现极端条件下(如海洋、热带、冰川)的移动作业回收,具有重大的经济和社会效益。

作者介绍

赵俊,2024年7月在中国科学院理化技术研究所获得博士学位,目前为中国科学院理化技术研究所特别研究助理,主要从事废塑料、生物质、废旧锂离子电池等固体废弃物的化学回收和增值利用。以第一/通讯作者身份在Nat. Commun., Adv. Mater., Chem. Eng. J., Energy Convers. Manage., Green Chem.等期刊上发表学术论文8余篇,申请国家发明专利10余项,撰写英文专著章节1项。获得中国科学院大学三好学生、第四届微波能化工应用会议青年科学家、第十二届澳门国际发明展金奖等。

刘博男,中国石油大学(北京)能源与催化工程系副教授,重质油全国重点实验室成员,以高校教师和企业专家的身份,长期致力于金属/金属氧化物/金属硫化物工业催化剂/净化剂的设计、研发、应用和失活研究,以及金属材料的吸波性能和微波场中的催化表现。研究相关成果涵盖了煤炭、石油和天然气等多个能源化工领域,用于工业加氢脱硫、脱硝,二氧化碳中和,以及废旧塑料、生物质降解利用等领域。在Nat. Commun., Chem. Sci., J. Eng. Chem., Chem. Eng. J., Green. Chem., 工业催化,化学工程等国内外知名化学、化工期刊发表论文19余篇,授权中国发明专利11项,获得中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖2项。

马望京,中国科学院理化技术研究所研究员,近5年主要围绕绿色化学化工,致力于采用热催化或微波驱动热催化开展煤化工或石油化工副产品的高值化清洁利用,废弃塑料化学回收及其工业废盐资源化利用等应用研究,开发出高效的烯烃异构化催化剂,完成吨/釜烯烃异构中试并建成国内首台年产300吨的烯烃异构化反应装置。在Nat. Commun., Adv. Mater., Adv. Sci.,Chem. Eng. J., Energy Convers. Manage.等化学、化工期刊发表论文82篇,封面1篇,撰写出版4部(章)英文专著,授权中国发明专利24项,PCT专利1项,获得中国发明协会一等奖、北京发明创新大赛金奖、北京发明创新大工匠奖、第21届和22届中国高交会优秀产品奖、中国科学院概念验证创新大赛二等奖和第12届澳门国际发明展金奖等各类奖励13项。

肖天存,1987年获西北大学理学学士学位、1990年获中科院兰州化物所硕士学位,1993年获中科院兰州化物所博士学位,现为牛津大学高级研究员和OXCCU科技公司首席技术总监,董事和founder,曾任牛津大学清洁能源研究中心技术负责人,Wolfson催化中心主任、牛津催化公司(伦敦证券市场上市)创始人及技术总监,入选国家人才计划。研究领域涉及环保新材料、清洁煤技术、低温和高温制氢、清洁工艺、燃料电池、石油加工和环保技术等清洁能源和环境保护领域。最近几年主要从事二氧化碳加氢一步法合成航空煤油,废旧塑料制氢气和润滑油基础油等研究与开发。在国内外核心刊物上发表文章300多篇,拥有40多项国际专利,有工业化催化剂10余个。

Tang Junwang (唐军旺)教授,欧洲科学院院士(The Academia of Europaea), 英国科学院-利弗休姆资深研究员,比利时欧洲科学院院士(European Academy of Sciences),英国皇家化学会会士, 国际材料和矿物协会会士和中国化学会名誉会士。曾任伦敦大学学院大学材料中心主任,化学工程系材料化学和材料工程主席教授,中国国家高层次人才,教育部长江讲座教授,全英华人正教授协会副主席等。目前是清华大学首任碳中和讲席教授,清华大学化工系工业催化中心主任。同时是伦敦大学学院客座教授,欧美同学会15名海外理事之一。Tang教授开创性的耦合光催化和热催化来活化小分子(H2O,N2、CH4,CO2),实现可再生能源的转化和存储为氢能,绿氨和绿醇,以及微波催化来循环固废塑料。同时致力于用时间分辨光谱研究光和热耦合催化的机理。是5个国际杂志的编辑或者副主编,包括Applied Catalysis B,Chin J. Catal., EES Solar。获得10多个国际大奖。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn