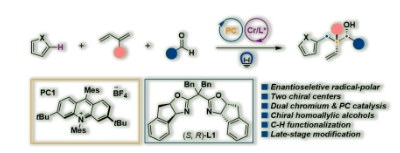

图1. 可见光/铬协同催化的多组分不对称反应

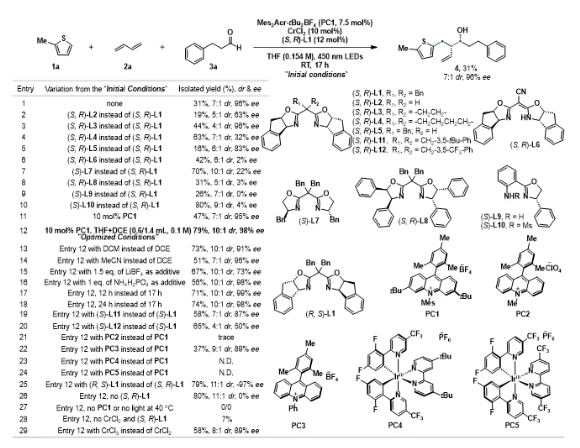

在探索反应初期,作者尝试了将噻吩 (1a)、丁二烯 (2a) 和脂肪族醛 (3a) 与催化量的氯化铬、手性配体 (S, R)-L1 和有机光催化剂 PC1 结合的设计,成功合成目标烯丙基醇 4,分离产率为 31%,非对映体比为 7:1,对映选择性为 96%。后续经过大量的条件筛选,最终使用混合溶剂 THF 和 DCE,在 79% 的分离产率下获得对映选择性最佳的产物 4(dr 10:1,ee 98%)。控制实验表明手性配体、铬催化剂和光催化剂对于实现这种对映选择性自由基极性交叉转化至关重要(图 2)。

图 2. 反应条件筛选

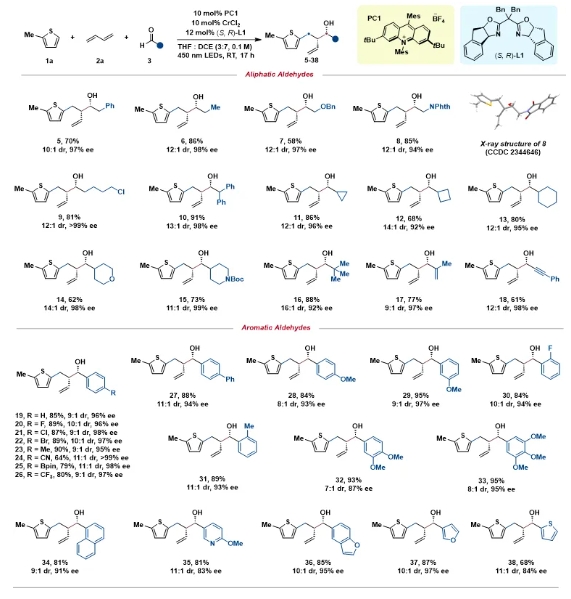

随后建立在最佳反应条件的基础上,作者对一系列具有不同功能团的脂肪族和芳香族醛进行了测试(图 3)。本反应展现出优异的功能团耐受性,可兼容多种脂肪性基团,包括苯基(5 和 10)、甲基(6)、醚(7)、酰亚胺(8)、氯化物(9)、环丙烷(11)、环丁烷(12)、环己烷(13)、吡喃(14)、哌啶(15)以及叔醛、甲基丙烯醛和 3-苯基丙炔醛等特殊类型醛类底物(16-18)。同时,本反应也可以兼容多类型和多点位取代的(杂)芳香醛(19-38)。

图 3. 脂肪醛与芳香醛的底物拓展

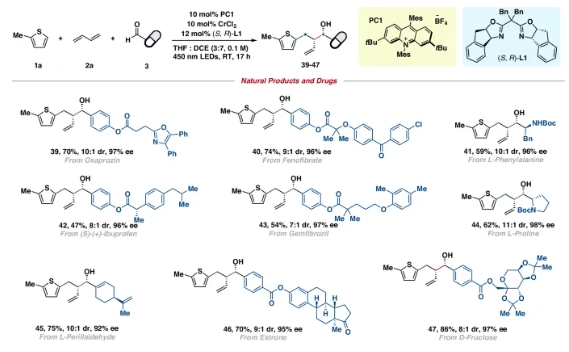

同时,本反应能够实现多种天然产物及药物分子的后期功能化修饰。奥沙普秦 (39)、非诺贝特(40)、L-苯丙氨酸(41)、布洛芬(42)、吉非贝齐(43)、L-脯氨酸(44)、L-紫苏醛(45)、雌酮(46)和D-果糖(47)均可兼容。此类底物探索不仅拓展了手性自由基化学在药物合成中的应用范围,更为新药研发和合成提供了新的策略(图 4)。

图4. 天然产物和药物分子的底物拓展

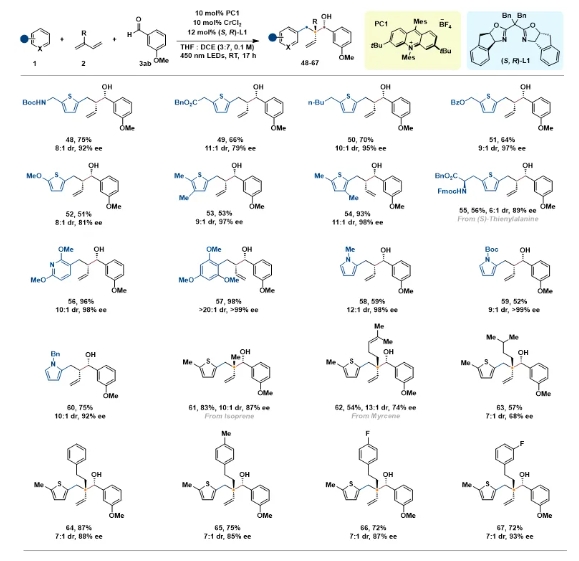

最后,本反应进一步考察了本反应在各类杂环及二烯底物中的应用潜力({ REF _Ref189778315 \h |图 5})。针对噻吩类化合物我们构建了一个官能团丰富的底物库,包括胺(48)、酯(49)、烷基(50)、醚(51–52)、二取代甲基(53–54)和来自(S)-噻吩基丙氨酸(55)的氨基酯。同时,吡啶(56)、富电子芳环(57)和多种含氮杂环类化合物(58-60)也可以兼容本反应。在二烯类底物方面,多种含有季碳中心的1,3-二烯也均可兼容本反应(61–67)。

图5. 噻吩母核和二烯类化合物的底物拓展

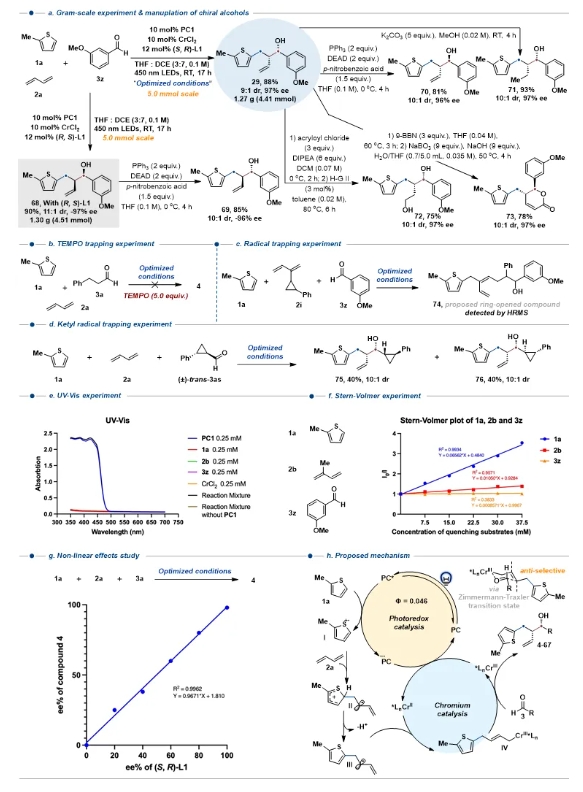

最后,作者进行了本反应的衍生化探索和机理研究。克级实验结果表明目标产物29的分离产率达到88%,且ee值为97%(图6a)。通过将优化条件下的(S, R)-L1替换为(R, S)-L1,我们成功获得了68,其分离产率为90%,dr比值为11:1,ee值为-97%。通过后续的Mitsunobu反应和水解步骤我们可以制备69和70且保持较高的产率。同一化合物的四种异构体我们均可通过较高的分离收率顺利制备。同时,烯烃部分通过氢化反应可转化为烷基(71),也可以通过硼氢化-氧化反应转化为醇(72),或者通过引入烯丙基形成内酯化合物(73)。反应体系内加入自由基抑制剂(TEMPO)未观察到目标产物4的形成(图6b),而含三元环的1,3-二烯2i形成了开环产物74(图6c)。为了排除醛生成酮基自由基中间体的可能性,我们也尝试了醛3as并最终得到了75和76,总分离产率为80%且未检测到任何开环产物(图6d)。紫外可见光实验和Stern-Volmer猝灭实验表明PC1是唯一能够吸收可见光的物质(图6e)且只有噻吩1a可以被光催化剂激发(图6f)。此外,(S, R)-L1的对映体纯度与产物4之间呈线性关系(图6g)。最后,作者测试后得出本反应的量子产率结果为Φ = 0.046。基于以上测试结果,作者提出了一个可能的催化循环机制(图6h),噻吩1a被有机光催化剂PC1氧化为自由基阳离子I,被1,3-丁二烯捕获形成的中间体II去质子化后形成烯丙基自由基中间体III,随即与手性铬反应生成中间体IV,后者通过Zimmerman-Traxler过渡态与醛类原料3发生反应,最终生成目标产物。

总结

综上所述,上海科技大学黄焕明团队成功开发出一种高效的不对称多组分自由基反应体系。该方法不仅展现了优异的底物适用性和对映选择性,还特别体现在其在药物分子后期修饰中的独特优势和便捷性,为复杂药物分子的精准合成提供了新的解决方案,同时也为新型活性化合物的开发开辟了更多可能性。该研究成果近期发表在Nature Communications 期刊上。上海科技大学为唯一通讯单位。

研究团队简介

黄焕明研究员,博士毕业于英国曼彻斯特大学,导师是Prof. David Procter。随后在德国洪堡基金的资助下,在德国明斯特大学开展博士后研究,合作导师为德国科学院院士Prof. Frank Glorius。2021年全职加入上海科技大学,担任课题组长,国家相关青年人才项目获得者。目前以通讯作者身份在Nature Chemistry,Nature Synthesis, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., CCS Chemistry, Nature Communications, Chemical Reviews等期刊发表论文数篇。

https://spst.shanghaitech.edu.cn/2021/1206/c2349a182599/page.htm

上海科技大学黄焕明课题组主要从事自由基化学和均相催化化学的研究,长期招聘有志于从事有机合成,物理有机以及自由基化学方向的博士后,博士,硕士以及联培学生,欢迎感兴趣的有志青年洽谈(联系方式:huanghm@shanghaitech.edu.cn)。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn