背景介绍

尿素是全球应用最广泛的氮肥,在提高农作物产量和保障全球粮食供应方面发挥着至关重要的作用。然而,尿素的工业化合成需要先通过哈伯法合成氨,再经Haber-Meiser工艺将氨转化为尿素,即CO2与NH3反应生成氨基甲酸铵后脱水生成尿素,该反应需要高温(~200 °C)高压(~210 bar)的苛刻反应条件,高度依赖化石燃料,不仅能耗极高,而且每生产一吨尿素排放约910 kg CO2,带来严重的环境负担。随着能源消耗和环境可持续性问题日益凸显,开发可再生能源驱动的尿素合成策略对于降低生态影响、提高农业生产效率具有重要意义。电催化CO2与NO3-偶联提供了一种可持续的尿素合成替代方案。但是该反应涉及复杂的16电子转移过程和多步反应路径,C-N偶联动力学较为受限。此外,反应体系中存在多种竞争性副反应,导致转化选择性降低,尿素产率受限。铜基催化剂在CO2还原反应和NO3-还原反应中均表现出较高的催化活性,但由于CO2和NO3-在铜催化剂表面随机吸附,关键中间体的空间分布较远,不利于C-N键的形成,导致副产物(如CO、NO2-)的生成,降低了尿素合成的效率。因此,合理的催化剂设计至关重要,以促进CO2和NO3-的相邻吸附与活化助力高效C-N偶联。研究表明,Cud+位点可以通过稳定*CO中间体提高C2+产物的选择性,同时能够促进NO3-的吸附和活化,削弱N-O键并加速NH3的生成。因此,Cud+位点有望通过引导CO2和NO3-的邻近吸附来提升尿素的合成选择性。尽管掺杂、缺陷工程和表面修饰等方法已被用于构筑Cud+位点,但这些策略往往增加了催化剂的成分复杂性,使得活性位点的精确识别变得困难。相比之下,氧的较高电负性使得氧化物衍生铜中的残余晶格氧可以自然诱导Cud+位点的形成,从而提供了一种更为简单且高效的策略来增强C-N偶联。

本文亮点

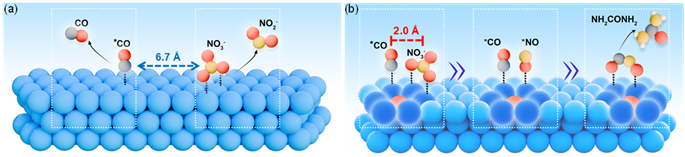

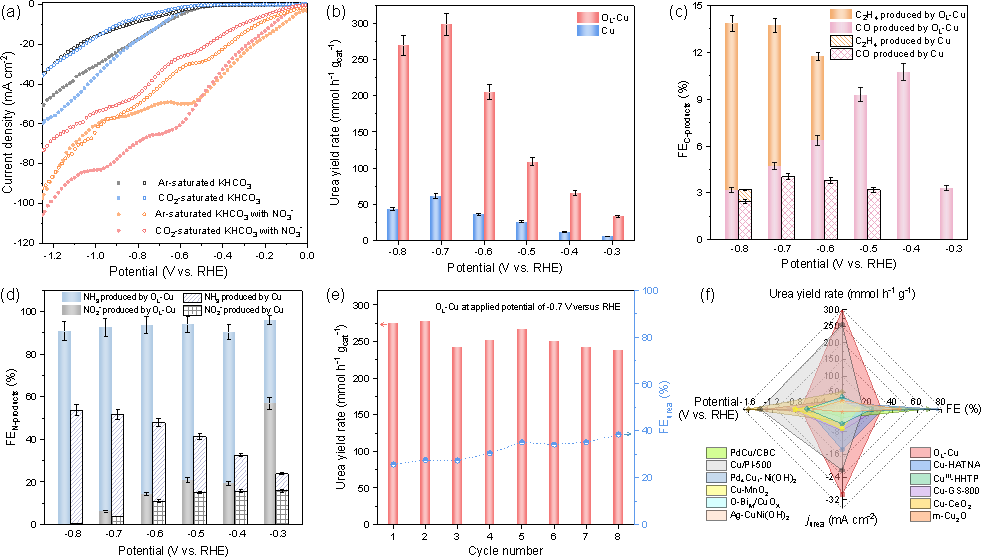

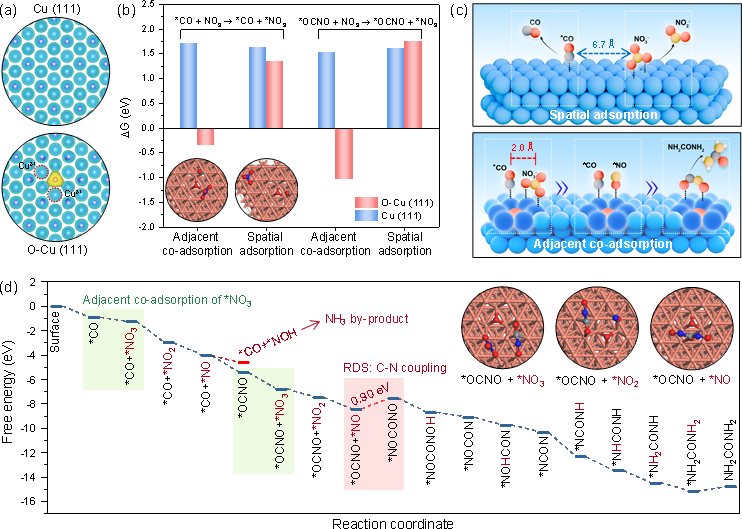

(1)本研究基于O比Cu更高的电负性,利用氧化物衍生的铜纳米片(OL-Cu)中的残余晶格氧调控电子重新分配,激活相邻的铜原子,自然生成缺电子铜(Cud+)位点,促进CO2与NO3-的定向邻位共吸附,缩短了关键的C和N中间物种之间的距离,加速C-N偶联动力学,实现了尿素的高效电合成。

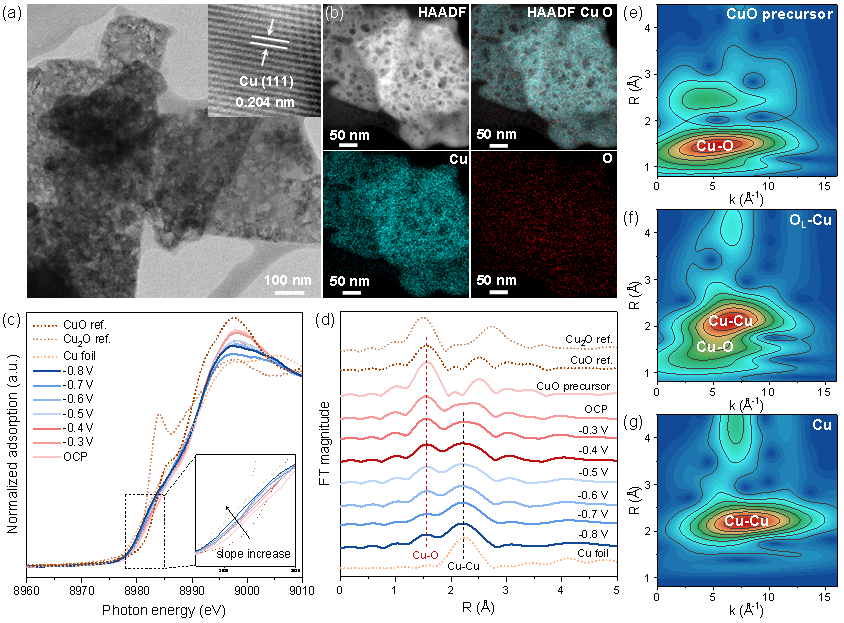

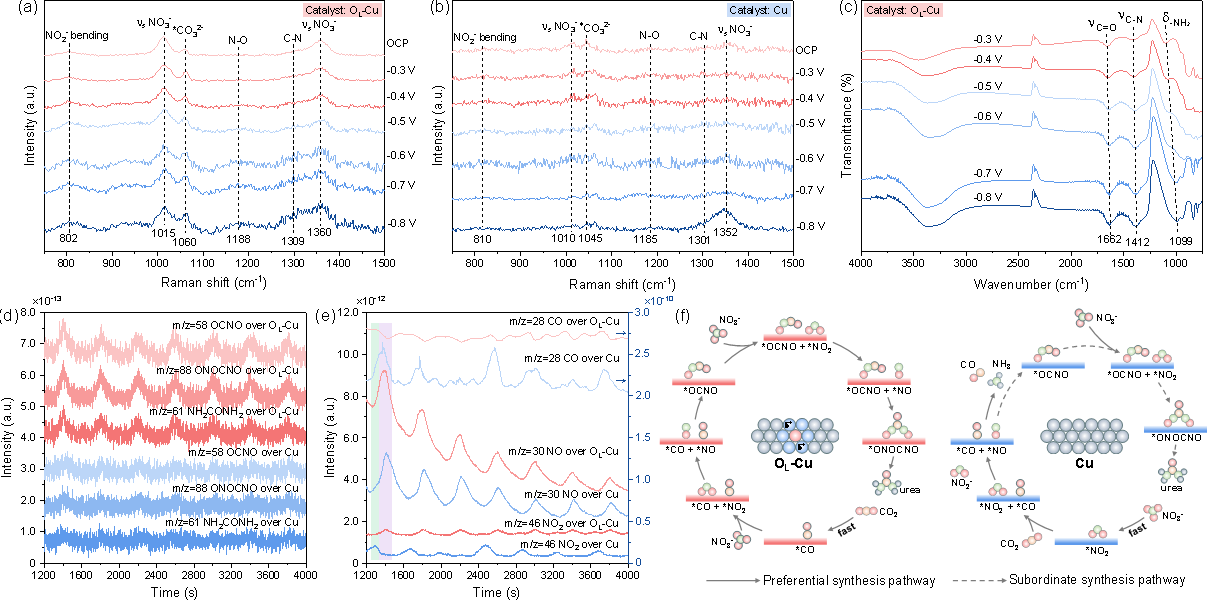

(2)原位X射线吸收光谱和拉曼光谱证实了残余晶格氧的存在和Cuδ⁺位点的生成,在线差分电化学质谱结合同步辐射傅里叶变换红外光谱检测了关键中间体的生成及演变规律,结合理论计算,揭示了Cuδ⁺位点促进的CO2与NO3-的邻位共吸附促进C-N偶联反应机制。

图文解析

结论

在本研究中,我们利用CuO前驱体电化学重构过程中的残余晶格氧诱导的电子转移成功构筑了缺电子铜(Cud+)位点,并系统研究了这些活性位点对尿素合成选择性的影响。实验结果结合理论计算表明,通过调控CO2和NO3-的吸附行为,Cud+位点能够增强CO2的吸附能力并稳定*CO中间体,从而促进NO3-在相邻Cud+位点上的定向吸附,以更高效的反应路径加速C-N偶联。所构筑的OL-Cu催化剂实现了高达298.67 mmol h-1 g-1的尿素产率,优于目前报道的大多数铜基催化剂。本研究强调了CO2和NO3-共吸附在尿素电催化合成中的关键作用,并为C-N偶联机理提供了重要的研究见解。

作者简介

骆静利,深圳大学全职特聘教授、博导,加拿大国家工程院院士,中国腐蚀与防护学会会士,国家自然科学基金委外国资深学者研究基金团队负责人。加拿大阿尔伯塔大学退休教授,曾任加拿大可替代燃料电池首席科学家。现任国际腐蚀理事会委员, Springer-Nature-Electrochemical Energy Reviews和Corrosion Science编委。长期从事电催化、固体氧化物燃料电池/电解池及能源存储与转化材料和电化学腐蚀等领域的研究,研制开发了新型固体氧化物燃料电池/电解池新工艺(如,乙烷脱氢制乙烯、CO2重整等)和新能源材料,在绿色能源和CO2捕集、利用与转化方面也取得了众多研究成果;同时,开展过大量有关材料腐蚀的研究,已在国际顶尖期刊Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Energy & Environmental Science,Advanced Materials, Advanced Functional Materials, ACS Catalysis等刊物发表论文400多篇。

符显珠,深圳大学材料学院教授,博士生导师,从事电化学能源与电子材料的研究。厦门大学化学系博士毕业,2008-2012年在加拿大阿尔伯塔大学材料与化工系做博士后并获NSERC SOFC Canada 基金资助到美国伯克利国家实验室环境能源部进行访问研究,曾于中国科学院深圳先进技术研究院工作任研究员、博士生导师。近5年以通讯作者在Nature Catalysis, Angewandte Chemie, Journal of the American Chemical Society, Energy & Environmental Science, Advanced Energy Materials, Nano Energy, Applied Catalysis B: Environmental, Science Bulletin(科学通报)等期刊发表SCI论文100余篇。

韦晓晓,深圳大学材料学院副研究员,2020年博士毕业于湖南大学化学化工学院,2021年至2024年任深圳大学材料学院博士后。主要研究方向为电催化C-N偶联。近年来以第一作者身份在Journal of the American Chemical Society, Advanced Materials, Advanced Energy Materials, Chemical Engineering Journal等国际知名期刊发表SCI论文9篇。

刘绍庆,深圳大学助理教授,加拿大阿尔伯塔大学博士,2022年12月至今任深圳大学材料学院助理教授,主要从事电化学二氧化碳转化和生物质增值的研究。

博士后招聘

课题组长期招收博士后,欢迎具有电催化、电池、材料合成等相关研究背景或兴趣的博士生申请联系sq.liu@szu.edu.cn, jll@szu.edu.cn。

深圳大学普通博士后税后年薪36-40万元,优秀者(世界top 150大学;国内985高校;所在学科为A-及以上;发表中科院二区文章2篇及以上;)可申请“荔新奖励计划”,额外奖励4000元/月,核发不超过24个月,当月申请,当月办理。

符合条件的博士后可申请评定专业技术资格。

符合学校政策的优秀博士后可申请教师岗位(深圳大学“荔园留菁”计划)。

博士后在站期间可以负责人身份申请各级科研课题资助。

博士后进站,可自愿选择落户深圳市。

深圳市对出站博士后给予36万元出站留深生活补助,用于科研投入或创业前期费用。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn